工業廢棄灘涂的景觀重建??上海炮臺灣濕地森林公園規劃設計

2008-05-16 01:05:21 作者:張丹 張瀟瀟 來源:《風景園林》2006年第2期 瀏覽次數:

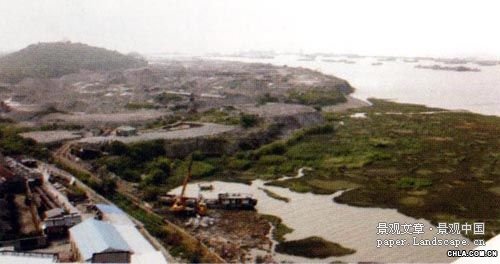

| 摘 要:炮臺灣濕地森林公園位于上海寶山鋼鐵廠鋼渣回填灘涂的場所,曾是上海的“水上門戶”,有水師炮臺遺址,因其地域的復雜性,使其景觀再造具有非凡的意義,本文重點介紹如何利用科學和藝術的雙重手段,使灘涂濕地的場地功能得到強化,并在此基礎上結合生態恢復、環境更新和文化重建,使其成為富有地標特色的重要綠地。 關鍵字:灘涂濕地;生態恢復;環境更新 1、前言 在發展經濟的過程中,工業化是必經之路,由此所產生的廢水、廢氣、廢渣成為影響生態環境的重要因素,如何在景觀規劃設計中盡量利用科學與藝術的手段將其變為可持續利用的有利因素,幫助生態環境的再生,將會是未來景觀規劃設計中的重要課題。今天的上海,經濟飛速發展,環境改造日新月異,國際化都會的建設目標促使這個人地關系高度緊張的城市要體現可持續發展的生態理念,并要用科技和藝術的雙重手段使場地富人文關懷精神和藝術感染魅力。 濕地是指位于陸生生態系統和水生生態系統之間的過渡性地帶,土壤浸泡在水中的特定環境下,擁有眾多野生動植物資源,是重要的生態系統。濕地有強大的的生態凈化作用,因而又有“地球之腎”的美名。濕地因人為因素的干擾,數量不斷銳減,國際上曾于1971年公布《國際濕地公約》,旨在保護濕地資源,促進生態環境的良性發展。 上海的特殊地理位置使其原本有很多灘涂濕地資源,對濕地資源的恢復是生態環境建設的重要手段,是體現上海本土特色景觀的重要措施,本項目因位于上海大型鋼鐵廠??寶山鋼鐵廠鋼渣回填灘涂的場所,曾是上海的“水上門戶”,有水師炮臺遺址,因其地域特征的多重性,使其景觀再造具有非凡納意義。 2、現狀分析 基地東瀕長江、黃浦江,南起塘后支路,北至寶楊路,占地55公頃,沿江岸線為1974.13米。曾是長江出海口;中擊形成的平原。西南角為著名的吳淞口,是上海市的“水上門戶”,因借地形建成水師炮臺,得名炮臺灣。現今成為鋼鐵廠鋼渣回填灘涂的場所,目前是作為鐵砂采砂場,對長江和黃浦江的自然生態環境產生了直接的污染。 基地處于黃浦江與長江交匯處,原是一片灘涂地。60年代因備戰的需要,由上海第五鋼鐵廠生產的鋼渣下料,運往該地回填灘涂而成。場地中重要的現狀構成元素有: 濕地:位于基地東南部約有5.38公頃的灘涂地,其上野生水草旺盛,另有少量柳樹類小喬木,是城市中難得的自然原生態濕地。 鋼渣堆:基地現狀多為粗粉末狀鋼渣,局部為塊狀鋼渣,隨意堆放于此,且有鐵砂采砂場作業。炮臺灣的鋼渣從60年代開始堆放,至今有幾十年的時間,鋼渣成"山”,平均每座“山”都有二三千米高。風一大,鋼渣堆的揚塵會讓人呼吸困難。因其靠近長江和黃浦江,對水質的污染也個分嚴重。基地約43公頃為鋼渣回填而成,鋼渣填置平均深度為8米(圖1)。現狀有利于造景的因素有:

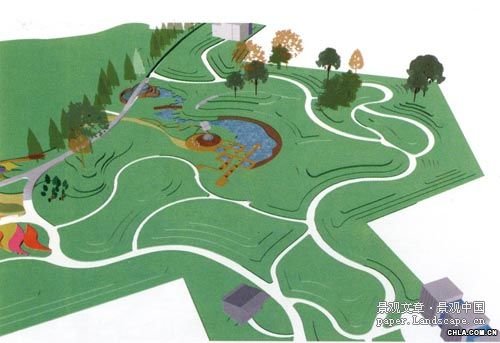

(2)瀕臨長江,是濱水景觀區,具有良好的地理條件和優勢。以及有炮臺山做背景,可以借山引景,使公園內產生豐富的豎向落差,形成豐富的地形。 (3)鋼渣堆的常年累積,使園內形成山地、谷地等豐富的地形特征,可以利用原有的地貌因地制宜地造景。表面地形可變度較大,可產生荒漠戈壁之審美聯想,有很強的藝術可塑力。 (4)鋼渣堆現狀有開挖下陷的長條形地塊若干,因雨水滲透和地下水作用,形成水塘,水體因含有金屬氧化物而呈藍綠色,有利塑造成有特殊審美效果的藝術景觀。 3、總體規劃 炮臺灣濕地森林公園的目標是改善生態環境,弘揚炮臺灣的歷史與文化,還其黃浦江與長江交匯處獨一無二的地理優勢和自然風貌,將其定性為集文化和生態于一體的綜合公園(圖2)。在生態恢復、環境更新、文化重建的基礎上,創造出以人為本的多重含義的生態景觀。

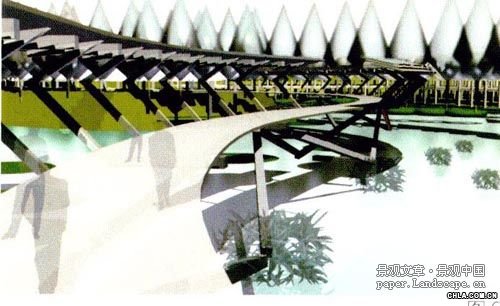

在設計中體現”融合”的概念.把現狀、生態、人文、藝術四個層面相疊合,構建綠色生態休閑空間。通過藝術的手段解決現狀中的不利因素,發揚有利因素,更好地結合生態和人文層面,使其融合成以教育、游憩、休閑為目的的綜合游憩系統(圖3)。 布局系統包括: 一個中心?中心融合景觀區 兩條主線:濱江景觀道、園內主環路 四大功能區: 濕地景觀區、森林景觀區、田園花海景觀區、教育活動區。 4、生態恢復

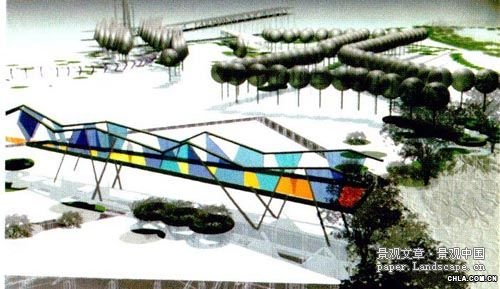

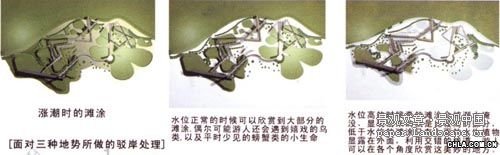

濕地為西南部的特色(濕地面積5.38公頃),整塊濕地分割成大大小小10多處的單體,濕地部分為游客營造一個都市人最大限度體驗自然的環境,濕地中的木棧道以及構筑物,能提供人與自然的交流空間,讓游客欣賞濕地四季不同的風貌。 景觀構成:濕地景觀區由水塘、各種水生植物和耐濕性強的植物為主要構成,另有生態步道和棧道上下兩層人工景觀,是人與自然協調共存的景觀。濕地景觀由棧道游線進行聯系和組織。主要有起地標性作用的塔樓區;流線造型棧道與自然環境相融合的S型棧道區(圖5)/色彩亮麗獨特的彩色棧橋道區(圖6);以及提供遮風擋雨膜結構,滿足垂釣者和路人同時存在陽光棧道區。(圖7/8) 景觀材料:所有的構筑物盡量利用當地的原有材料,不破壞原來濕地生態,游步道都利用原有的鋼渣進行一定的處理后直接作為鋪路的墊層;所有的水源都來自于居住區的生活廢水,進行再循環利用.種植以銀杏為主的景觀露天休閑空間,利用原來鋼渣堆積地形,形成高起的觀眾席,通過水景水簾,可以觀看影片,在水影前的舞臺上,也為自由人士提供展示自己的空間。 豎向設計:沿江灘涂高度偏低的地域在漲潮時會埋沒于水下,所以沿江的棧道在各個時間可以觀賞到不同的景致。(圖9)。

動物景觀:營造濕地環境,逐漸培養可以來此繁殖的鳥類,水體中適量養魚,凈化水質,發揮水體的垂釣功能,為濕地的景致增加幾份互動。并結合生態系統的重建,成為菌一藻類一浮游生物一魚的食物鏈系統。選擇花鰱、白蓮為主,并配以鳙、草、鯉、羅非魚等魚類,以藻類為食,控制藻類的過渡繁殖,對防止水體富營養化的發生起到很好的作用。 水體凈化:對已受污染的水體使用定期補水的方法,可以為小型的蜿蜒溪流增加動感景觀;在沿木棧道等地段結合噴霧景觀的設置,使用氣浮法凈水,即在高壓情況下,使水溶入大量的氣體為工作液體,在驟然減壓時,釋放出無數微細氣泡與經過混和反應后的水中雜質粘附在一起,使其絮體的比重小于1,從而浮于液面之上,形成泡沫(即氣、水、顆粒)三相混合體,從而使污染物質得以從廢水中分離出來達到凈化的效果。 新型生態凈化技術的運用:運用生物柵的技術,在水下構筑物如木棧道的固定支架上設置繩狀生物接觸材料,為參與污染物凈化的微生物、原生動物、小型浮游動物等提供附著生長條件的條件,使大量參與污染物凈化的生物在此生長,使單位體積的水體中生物數量成幾何級數增加,強化湖水的凈化能力。在前期建設中可利用生態浮島的新型凈化生態工藝,其上部可種植花草,一方面吸收和降解水中的污染物,一方面還有美化湖面景觀,可種植美人蕉、空心菜、小麥等。 4.2 森林景觀區 森林景觀區主要有生態背景林、經濟果林、苗圃、色葉林、常綠密林、落葉疏林等組成。以這些林帶組成豐富的景觀視覺,通過模擬大自然景觀,大尺度的地形、樹林使人在游園的過程中體驗城市中難以體驗的森林感受(圖11)。

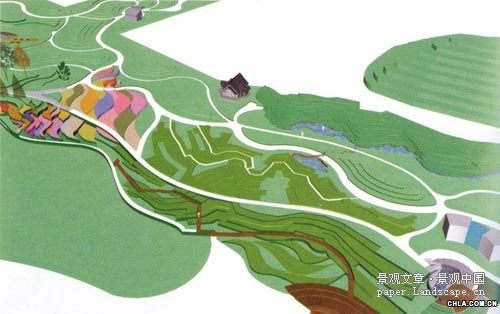

田園花海是森林景觀的延伸,其中穿插了景觀林帶、樹陣與花海田園景觀融為一體,氣勢宏大。抽象大膽的形式、有力度的線條和自然的材料形成了一副自然的田園風光。是大自然景觀向人工自然景觀過渡的體現(圖12)。 5、環境更新 有效地利用原有的資源,如原有灘涂和鋼渣,大膽創新、不拘一格,同時又與整體環境相協調,居于整體又高于整體。 鋼渣是鋼鐵生產中的副產品,是鋼內雜質氧化而成的氧化物,主要成分由氧化鈣、二氧化硅和殘鋼等組成。冶煉一噸鋼水約形成70公斤鋼渣。對于它的用途,來自中國科學院武漢文獻情報中心的信息顯示,包括以下兩個方面: 其一,用于建筑材料。鋼渣在鐵路、公路、路基、工程回填、修筑堤壩、填海造地等工程中使用,國內外均有實踐。 其二,用于農業。鋼渣是一種以鈣、硅為主,含多種養分、具有速效又有后勁的復合礦物質肥料。 另外,研究表明:鋼渣除加工后作鋼鐵生產返回料使用外,還作為水泥、混凝土結構件、人行道地磚等產品配料,受到國內建材、水泥等行業青睞。為落實科學發展觀,提升鋼渣利用價值,寶鋼不斷拓展鋼渣綜合利用途徑。據測定,鋼渣含有氧化鈣、氧化硅及一些微量元素,與土壤成分相似,是農作物生長的絕佳“補品”。特別是在酸性土壤中,鋼渣的堿性性能可從中調和,改善土質。國外已將鋼渣應用于農業生產,但我國在這方面的嘗試還不多。 根據以上分析,鋼渣不會為造景帶來困難,相反可以有效利用鋼渣來造景。公園的道路、擋土墻、地基等設施均可利用現有鋼渣來做。而鋼渣中含有豐富的礦物質又能豐富土壤,在鋼渣上覆土達到一般樹木生長所需的厚度(約45cm)(圖13),就能使樹木存活。從另一個角度看,這也是一個很好的鋼渣實驗基地,既能有效地發掘鋼渣更多的用途,提高它的經濟效益;又可以以其材質的特殊效果創造出藝術作品,結合景觀場地設計和環境藝術設計,豐富人們的生活和視覺感受。

6.1 中心融合景觀區(圖14) 中心融合景觀區位于全園中心,是森林等自然景觀和人文景觀的結合點,不僅是理念上的融合也是景觀形態上的融合,更是人的游憩行為的融合。這里安排了大型的廣場約容納超過200口0人,為舉行大型集會活動提供了場所(圖15)。隱喻著人與自然的和諧統一,人與歷史、與文化、與藝術的和諧統一。作為整園的中心景觀,規劃創造多樣的游憩活動景觀,形成人與自然的互動,注重生態營造,營造場地文脈的延續和再生,滿足以人為本的現代景觀。 6.2 教育活動區 教育活動區是以歷史遺跡的藝術利用作為特色,通過景觀介質來傳達教育目的,達到教育人們的效果。包括有谷地教育活動區、工業研發基地、軍事文化教育區。 谷地教育活動區包含三個部分的內容: (1)黑色園(少年兒童教育基地):這里地形相對森林景觀區較低,利用現狀地形加以優化形成谷地,利用這種相對穩定和安靜的優勢作為教育孩子的場所。園內利用鋼渣模擬河水波紋和沙漠紋樣形成壯觀的大地景觀;圓形點狀座椅代表污染水中的氣泡;彎曲在氣泡周圍的黑色鋼條代表污水蔓延……使人們在娛樂和休閑的同時又受到教育。 (2)藝術家創造區:同樣是利用谷地的穩定性圍合出一個可供藝術家在此創造的區域,可以利用現有鋼渣為主,結合其他各種材料進行環保藝術創作。 (3)野戰活動區:結合現狀,對植物相應地做出提示標識,在此前提下進行一些野戰活動,豐富公園活動內容。 6.3 工業開發基地 該區相對公園比較獨立,因此安排在島嶼上,以研究鋼渣的用途挖掘其更多經濟效益為目的,建立具有教育意義的研究中心,鼓勵更多研究人員參與,擴大人們的知識面,同時又給學生們提供實踐的機會。 6.4 軍事文化教育區 該區既是西面入口廣場也是以軍事教育為主題的廣場。用模擬硝煙彌漫的設計意境來再現戰爭場景,炮臺、不銹鋼雕塑噴霧水景、鐵路等元素體現了剛硬的線條和材料,來展示戰爭帶來的心理感受。從而教育人們遠離戰爭熱愛和平。 7、結語 炮臺灣今后將成為上海生態基礎設施的一個重要節點和示范地,人文精神延續和保護地以及歷史遺跡的開發研制和利用基地,炮臺灣公園將成為上海的驕傲,這里是上海的人文特色,藝術氣息和生態理念的濃縮。不僅給周圍居民提供一個綜合性的游憩場所,也給外來游客帶來輕松、健康、愜意的旅游空間。其愿景將實現以下幾個方面的效果: (1)自然過程的保護和恢復:沿岸濕地系統得到恢復,形成內河濕地系統,對流域的防洪滯洪起到積極作用; (2)生物過程的促進:大量應用鄉土物種進行河域的防護,在濱水地帶形成多樣化的生境系統,形成物種豐富多樣的生物群落。 (3)人文過程的構建:為廣大市民提供了學習和富有特色的休閑綠色空間。無論漫步在公園的任何位置都被眼前的美景打動,一種關于自然和環境的新的理論,猶如潤物細無聲的春風在參觀者的心中孕育;借著共同的自然和人文的事與物,更促進了人們的相互交流與思考。 注: (1) 此作品為首屆全國高校景觀設計畢業作品展參賽獲獎作品,并非最終實施方案; (2) 2005年,此規劃設計方案作為畢業設計作品參加了首屆全國高校景觀設計畢業作品展參賽獲獎作品,并十分幸運地獲得了一等獎,本文在此感謝主辦單位提供的機會;感謝指導老師蘇坤的悉心教導;感謝上海市政工程設計研究院景觀中心的鐘工及所有項目負責人,提供了項目的詳盡資料及技術支持;此外,感謝《風景園林》編輯部給予的大力支持。 參考文獻: [1](美)弗雷德里克?斯坦納《生命的景觀??景觀規劃的生態學途徑》,北京:中國建筑工業出版社。 [2]孫成仁著,《城市景觀設計》,天津大學出版社。 [3]《景觀設計(2004.7.20刊)城市公園景觀設計》 [4]《德國景觀設計1、2》 [5]王向榮著《西方現代景觀設計的理論與實踐》 [6]《北京奧林匹克方案征集冊》 [7]《植物生態學》 [8][EB/OLhttp://china-envir.whlib.ac.cn/hbkn/gtfw/Qtfw.html [9][EB/OLhttp://www.zhb.gov.cn/eic/649371576055103488/20051128/13252.shtml 作者簡介: 張丹/1982年生/女/上海人/上海東華大學/環境藝術設計/學士學位/景觀設計師助理 張瀟瀟/1982年生/上海人/上海東華大學/環境藝術設計/學士學位/景觀設計師助理 |

編輯:songgaofeng

凡注明“風景園林網”的所有文章、項目案例等內容,版權歸屬本網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權者,應在授權范圍內使用,并注明“來源:風景園林網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。