城市改造:新建筑與舊城區如何融合共生

隨著向小康社會的逐步邁進,中國全面迎來改革建設新浪潮,各地城市更是迎來大面積建設浪潮,新建筑陸續駐入舊城區。然而,城市的面積總是有限的,新建筑的到來之時,亦是舊建筑拆除之日。于是,這個過程中,各種文物被毀、舊建筑遭強拆等事件總是時有耳聞,讓不少人有遺憾,有擔憂,甚至有憤怒。有人建議,必須把一些有歷史價值的文物或舊建筑原地保留。

那么,有保留價值的文物或非文物類建筑,“原地保留”就一定留在地面上嗎?新城開發,就必定與舊城保護不相容嗎?到底如何實現新建筑和舊城區的融合共生,形成良性“新城代謝”?

近日,記者帶著這些問題專門調研了北京幾處有代表的已建、在建或者待建的建筑(區),了解了他們的一些方案與經驗。

收藏建筑:

舊建筑嵌入新地標

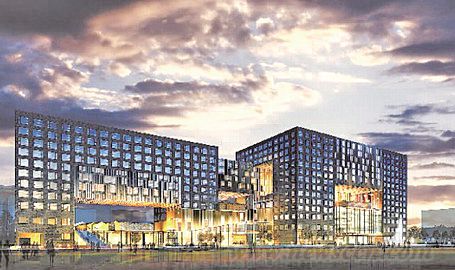

北京崇文門東南角地塊設計效果圖(北立面)

日前,北京市規劃委公布了位于崇文門東南角、原哈德門地塊的“新地標”設計方案。北京市建筑設計研究院總建筑師朱小地提出的嶄新的“收藏建筑”理念,將舊日這片土地上6座格局規整的四合院直接鑲嵌到了新的建筑內。從設計圖(北立面)上我們就能看到,三座完整的院落,鑲嵌在方方正正的新建筑物之中。

崇文門東南角地塊是近年來的熱門地塊,與北京站及明城墻遺址隔街相望,一直被稱為“絕版黃金地塊”。新項目總用地約3.57公頃,北側為綠地,南側為建設用地,地上建筑面積8.58萬平方米。而這些將蓋新樓內的四合院,原本就“長”在這片土地上。“接手時我去看了這塊地,東側就有一片舊城的平房區;平房區里有6座完整的院落;這些院落雖然沒有文物價值,但也是舊城中格局規整的院落。”總建筑師朱小地說。

當朱小地接手這個設計項目時,整個建筑的工程“似乎已經到了無法進行的地步”。面對開發商高強度建設的要求,規劃部門嚴格的高度控制,北側明城墻遺址公園文物保護方面的制約,以及周圍用地已經落成的環境的影響,多個設計方案都被規劃部門的領導和專家予以否定,看起來一時很難有所突破。而按計劃,這6座四合院也將要被遷到祈年大街的保護區內。

“遷走的只是一個建筑的殼,對于文化記憶來說,已經失去價值了。這6座四合院的印記,為什么不能在新建筑中保留呢?”朱小地突然有了新的思考。

但面對這片如此稀缺的土地資源,要想直接在地面原地保留幾乎不可能。于是,朱小地提出了一個大膽的設想:讓6座院子的形態直接嵌入新樓,并作為新建筑里的一部分,承接一些有效的功能。

于是,在對6座院子進行清理和研究的基礎上,朱小地和他的設計團隊去測量并確定了將要保護的范圍、輪廓和房屋的格局。因為這6座院子并非正南、正北,朱小地還特意留住了“原來每個院子的、微小的偏離角度”。據他介紹,這體現了現代建筑與傳統建筑在空間方位上的拼貼關系。

幾經輾轉,6座小院終于按照原來的方位和形態,在不同的樓層找到了自己的新位置。

留住了四合院,就要有胡同。而這里的胡同,則是通過連接四合院、跨過天井采光區的廊橋來實現。朱小地在有限的基地范圍內,在沿崇文門東大街的廣場巧妙地創造地形,形成和緩的下沉臺地廣場,廣場地面的兩座橋梁模擬胡同,將人流分別引向一層展廳,會議中心和二層空中院落。與酒店前廣場和北面明城墻遺址公園一起,構成連續的城市公共空間。

“在這個設計中,新的大體量建筑包容了過去的典型城市建筑,建筑在新舊更迭中,一次次被收藏。”朱小地的意圖,就是讓新建筑承載過去土地上的歷史記憶。據悉,設計在完成基本構成之后,將以開放的姿態,成為融傳統與現代一體的全新的城市公共文化休閑場所。

兩院院士、著名建筑學與城市規劃專家吳良鏞曾呼吁:“適當做好舊建筑的再利用。”那么,這種“收藏式”的設計,正可謂構思巧妙,利用得恰到好處。

編輯:daiy

相關閱讀

解讀:關于深入推進城鎮低效用地再開發

《關于深入推進城鎮低效用地再開發的指導意見(試行)》(以下簡稱《指導意見》)進行解讀。該《指導意見》由中央全面深化改革領導小組、國務院共同審定,國土部于2016年11月11日印發實施。【詳細】

北京要建成“海綿城市”典范 通州、延慶先行試點

北京市規劃和國土資源管理委員會消息,北京提出分目標有序推進現有生態系統的保護和修復,保護城市生態本底,將通州和延慶兩區定為北京“海綿城市”建設試點。【詳細】

無錫:將耗資30多億元亮化中心城區

記者從7月16日舉行的無錫市梁溪區城市更新暨生態文明建設工作會議上獲悉,隨著《梁溪區城市更新三年行動計劃(2016—2018》、《關于加快推進生態文明建設的實施意見》的正式頒布實施,無錫市中心的更新改造計劃正式啟動【詳細】