人工智能“賦能”城市規劃的趨勢

步入21世紀,經濟、人口和社會問題日益凸顯,環境問題加劇,現有的發展模式和規劃理念愈加捉肘見襟。隨著人工智能發展進入第三波發展浪潮,新一代人工智能開始探索融入生活并向各行各業“賦能”,城市發展迎來前所未有的機遇。人工智能+城市規劃,既是現實發展的需求,也是面向未來的進步。

規劃領域擁抱人工智能

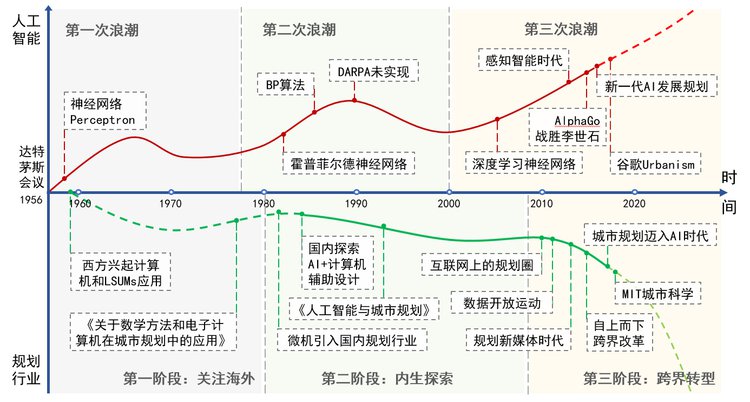

伴隨人工智能自身發展的三次浪潮,人工智能在城市規劃領域的閃現和應用,也大致可以劃分為三個階段。第一階段從20世紀50年代至20世紀70年代,主要關注海外。第二階段為內生探索階段,從20世紀80年代到21世紀初,顯著標志是人工智能的引入。這一時期,國內的新技術應用探索日益繁榮。

人工智能發展圖譜及在城市規劃領域的應用 本文圖片均為作者自繪?

2010年前后,伴隨ICT技術興起、傳播手段刷新、內憂外患刺激,自下而上的互聯網改良和自上而下的新技術改革隨處發生,規劃行業開始了跨界轉型的第三階段,顯著特征是跨行業數據交流和跨領域機構合作。

從“互聯網上的規劃圈”的開辟到規劃院(所)也主動開展起自上而下的新技術改革,整個規劃行業在大數據、小數據、新數據的爭辯中歷經寒暑,在“毀滅你,與你無關”的猜疑中游走不安,在多規合一到空間規劃的努力中駐足癡迷,沿著數據挖掘和可視化呈現之路探入了新一代人工智能的大門。

未來之路已然昭示,《新一代人工智能發展規劃》對規劃行業提出了明確要求:實現多元異構的數據融合,實現全面感知和深度認知,推進全生命周期智能化的城市規劃。

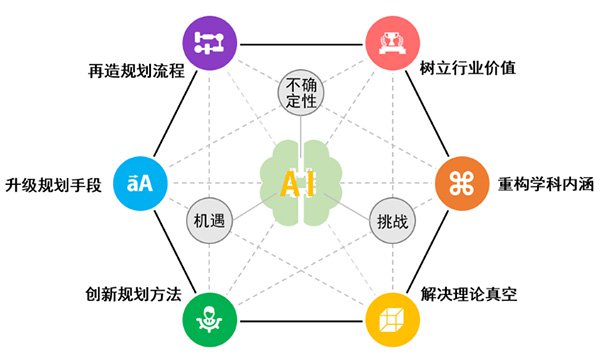

人工智能催生規劃變革

1.樹立行業價值

當今世界格局步入了新階段,發展的外延擴大,經濟不平等沿著社會認同的斷層線加劇,如何與時俱進和體現規劃價值?

規劃不是編出來就完成了,順利實施才是重頭戲,城市需要專業、稱職和能長期服務的規劃“大師傅”。“抽象而全能的規劃并不存在,”更廣袤的規劃市場顯然根植于民眾的真實需求。利用人工智能去感知不同群體的需求,統計分析一切可能的數據,修正那些由此變得不那么重要或面臨挑戰的專業理論與套路方法。這是場非對稱的“戰爭”,規劃行業顯然無法依靠單一戰略來應對多維度的數字化變革,必須重新布局行業、優化組織架構和實現自己定位。

一方面,規劃院(所)需要在人工智能的加持下提高行業洞察和市場適應能力,重建產業生態,提供更具吸引力的智力服務,提升服務的舒適感和適應性,不斷保持領先地位。另一方面,規劃師也應主動適應身份變化,從指點江山——推動城市治理創新,從講述真理——以實際行動改造社會,不斷強化洞察和交互的能力,汲取相關專業的理論和手段,提供切實有效的利益分配方案,保持更好的兼容性和包容性。

2.重構學科內涵

重新認識規劃,是實現上述討論的基礎。規劃學科應更聚焦如何實現“可持續發展”,將其作為規劃科學的最高目標,塑造支撐城市長遠發展的價值基礎,適應規劃范圍的變化,積極回應更復雜的時空背景。

規劃學科建設亟需消除多學科融合下的防御擬態。更多學科的滲入開拓,能豐富規劃理論,提高規劃的方法、手段與質量。不了解其他類型規劃,對既得利益過分執著,只會束縛自己的手腳,這個時代需要攜手創造。

“人工智能+城市規劃的跨界人才培養很重要。《新一代人工智能發展規劃》要求開展跨學科探索,教育部也計劃推動高校人工智能人才培養,城市規劃學科要順勢而為。規劃院校培養人才的多元化轉變模式需進一步強化,關注規劃的數字化和智能化轉型,系統開設相關課程,培養更能勝任未來的人工智能+城市規劃師。

新一代人工智能推動城市規劃改革的趨勢展望?

3.填充理論真空

“一本規范走遍天下”的時代一去不復返了。城市規劃必須面對日益復雜的社會文化和價值取向,由實現增長轉向綜合效益最大化,單一學科的理論和方法越來越難發現和解釋城市發展規律。

人工智能催生了全新的認知方法和知識體系。規劃師得以從更大趨勢關注規劃對象,拓展研究粒度,體現差異性,不斷充實規劃內涵。劉易斯·芒福德一百年前就曾強調,規劃的首要職責是為今后發展建立能長治久安的基礎構架。如今這個構架里不光包括看得見的實體城市,還應包括看不見的數字空間和摸不著的社會空間。如何構建適應復雜環境、發展需求和未來趨勢的規劃理論?

規劃理論的探索與證明,沒有比新技術更佳的手段,沒有比人工智能更好的伙伴。凱文·凱利曾強調知化(Cognifying)是未來二十年的必然趨勢,機器與人實現共生,知識共享將很普遍,也印證了人工智能+城市規劃師的伙伴關系。

城市的生長演化,不是設計出來的,只能模擬,關鍵是如何實現動態的適應與調整。近年MIT等諸多科研院所陸續在城市規劃領域開展起人工智能研究,采集各種數據,借助機器的理解,了解人類自身的處境,新的概念和理論不斷涌現。。這些理論都值得城市規劃領域來認真的研究、吸納和實踐。

4.創新規劃方法

除了理論研究上的突破,建立新的勝任各種挑戰的科學方法也很關鍵,目前城市規劃領域仍舊是“設計”而非“科學研究”占據著主導地位。大數據已經開始創造嶄新生態,新的研究范式不斷涌現。

人工智能在城市規劃領域有著良好的應用基礎。利用人工智能分析土地動態變化,研究城市交通、空間優化和土地使用等已很普遍;也有不少學者致力于開發復雜適應系統(CAS),支持創新的自適應規劃設計。而人工智能近年在建筑行業的突破性應用,更為城市規劃進一步擁抱人工智能樹立了樣板,如小庫的羅塞塔計劃,致力于打造知識圖譜和利用生成式對抗網絡助力建筑師更快成長。對于設計和科學的融合,新一代人工智能技術創造了前所未有的機遇,只是其在城市規劃中的應用效果,還是要看選取什么樣的案例進行樣本訓練。作為樂觀派的代表,建筑師Rron Beqiri專門做了人工智能起草規劃的圖解。

5.升級規劃手段

開源數據渠道。數據是人工智能+城市規劃的“血液”,著重數據獲取將會越來越關鍵。一方面,要借助智慧城市建設和政府數據開放,協同城市規劃與智慧城市規劃,盡量保障規劃數據的收集、利用和安全。另一方面也要積極探索第三方商業模式,鼓勵搭建更多數據開放平臺,推動知識傳播,匯聚創新源泉。谷歌近日免費開放的數據集搜索引擎Dataset Search,也是個不錯選擇。

善用各種工具。人工智能技術進步很快,網絡上有很多人工智能的工具資源和學習社群,各種“黑科技”令人眼花繚亂,需要辨別和選取潛在的優質股。例如,利用人工智能輔助基礎數據獲取,實現自動比對和過程評估;利用人工智能研究城市垂直空間生長;借助機器視覺量化街景照片,研究城市變遷等。

擁抱人機交互。虛擬現實+城市規劃,一方面融合實時的感知、分析、判斷與決策,方便方案呈現和審查修正,有益居民深入了解和提前感受規劃,優化規劃流程和提高規劃質量;另一方面也是人工智能的上佳訓練場,如NVIDIA的Holodeck模擬器。人機交互不止是讓機器自動工作,還包括實現自我學習、沉浸式對話、眾包、協作、價值判斷與預測力,真正成為規劃師的好幫手。

自下而上控制。規劃的一致性,常常體現在關鍵指標的可追溯與不可篡改,而區塊鏈技術可以成為實現高效監管的透明利器。除此以外,區塊鏈還能用于提升基礎設施的配置與使用效率;串聯各類閑置資源實現利用最大化;優化商品分配與消費方式;以及結合VR、IOT技術構建人、機、物融合的數字生態和智力內核,激勵人類群體智能的組織、涌現和學習,與機器智能相互賦能增效。

走向云端設計。推動規劃從單機(服務器)走上云平臺,逐步實現分布式規劃、云上協同和智能規劃。多規合一平臺與規劃編制同步開展,無疑是開拓了前路。現在的規劃編制已經很難單就一個城市(地區)的數據實現,全國甚至全球性的數據比較和系統分析,變得可能和極有必要。這樣做也有利于搭建標準統一、跨平臺分享的數據友好生態,方便相關專業人才和人工智能的在線協作和智力共享,實現更加充分和深入的公眾參與,科學調整規劃的全過程。

6.再造規劃流程

互聯網企業正把城市當做人類發明的最大智能硬件,紛紛利用人工智能研究城市,如阿里ET城市大腦在云端以仿真數據模型驗證城市藍圖;谷歌Sidewalk Labs開展智能社區建設,搭建傳感器和數字管理平臺;Alphabet更是堅信Google Urbanism能終結規劃,用無處不在的持續數據流取代規則,用人工智能實現更高效的城市管理,并通過傳感器、網絡和算法來保障公開透明。

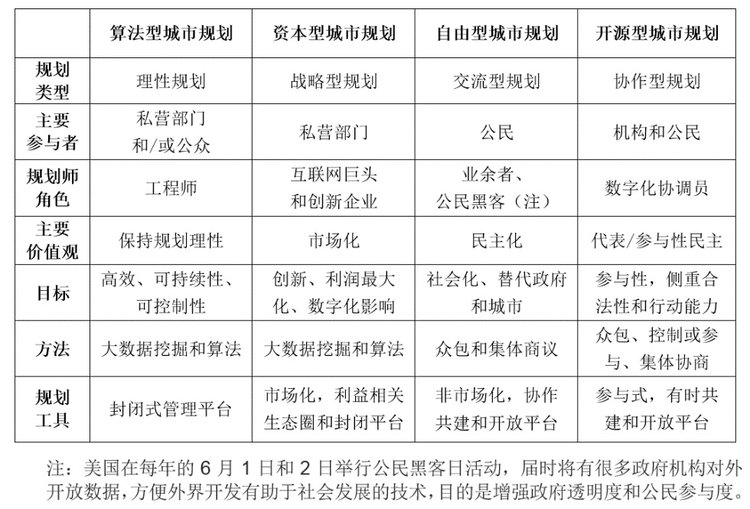

Nicolas Douay的新著作也認為,數字技術可被視為公共政策的轉折點,進化的數據不僅改變了傳統的規劃方法,也影響和改變著城市規劃師的職業和地位,并提出人工智能改變城市規劃的四種最可能的典型。

Nicolas Douay:數字時代城市規劃的四種典型?

四種典型規劃的形成,取決于當地利益相關者的平衡和社會政治背景。

第一種算法型城市規劃,通過大數據、算法處理和智能網格來實現智能城市,借助人工智能賦予規劃新的活力;第二種資本型城市規劃里,城市通過互聯網巨頭或共享經濟企業的發展呈現“超級化”,最終挑戰和繞過傳統的城市規劃場景;第三種自由型城市規劃,體現為公民使用數據的特征,公民質疑城市規劃的制度實踐,提出更好的溝通形式以凝聚集體智慧;第四種開源型城市規劃,先確定合法利用數據的機構,通過該機構來引導和實現城市發展,同時保障更加有效地公眾參與。

資本型城市規劃正在現實中上映,越來越多的ICT企業正通過人工智能來學習如何使用城市。而Nicolas Douay更認同“開源型城市規劃”,并將其作為主導推薦范式,強調其中的公眾參與不僅是簡單的公眾討論和針對總圖的投票,而應是大規模的開放式在線設計。對此,國內業界也多呼應,呼吁規劃師要從“全社會的設計者”切實轉變為“有限平臺的搭建者”。

機遇、挑戰和不確定性

搭上新一代人工智能的順風車,城市規劃的轉型發展得以具備三大機遇。

一是在眼下實現計算智能——從精確需求到模糊應對,賦能規劃行業數據驅動。規劃領域應用人工智能未必馬上另起爐灶,可先基于現有基礎實現重混(Remixing),摒棄單一決定論,轉向從宏觀趨勢推導可能,初步建立科學性;二是近期里提升感知智能——從抽樣到全樣用戶思維,丟掉套路回歸智力服務。借助人工智能,提高洞察和市場適應能力,重拾為人民服務的行業價值,充實規劃的理論與方法;三是未來要走向認知智能——從因果到智能關聯驅動,再造規劃的流程和邏輯。人工智能具備一定能力后,將促使傳統行業發生顛覆式變革。

人工智能還在進化,規劃行業也力量有限,未來發展更需統籌推進、量力而行、趨利避害和善借外力。可喜的是,很多規劃院(所)陸續在設立新的創新部門和培養人才,建設公眾參與平臺、可視化平臺和大數據平臺,嘗試與互聯網企業并成立聯合實驗室,一切都在朝著好的方向發展。

編輯:王月

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】