艾勇軍:三個十公里大開放——讓”大美珠江”回歸廣州人的日常

2020年10月25日,由衡水市人民政府、河北省住房與城鄉建設廳、中國城市規劃協會主辦的濱水空間規劃設計研討會在河北省衡水市舉行。研討會上,廣州市城市規劃勘測設計研究院策劃所總工程師艾勇軍發表演講,介紹了對廣州珠江結合不同區段特色開展差異化城市設計,聚焦城市文化客廳打造,實現公共空間復興的做法與經驗。

廣州市城市規劃勘測設計研究院策劃所總工程師艾勇軍演講

項目背景

“以人民為中心”是十九大報告的核心概念,城市設計也要以人民為中心。十九大提出,堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,堅持人與自然和諧共生,推動文化事業和文化產業發展,加強文物保護利用和文化遺產保護傳承。之前的珠江景觀帶城市設計,也貫徹了這些理念。

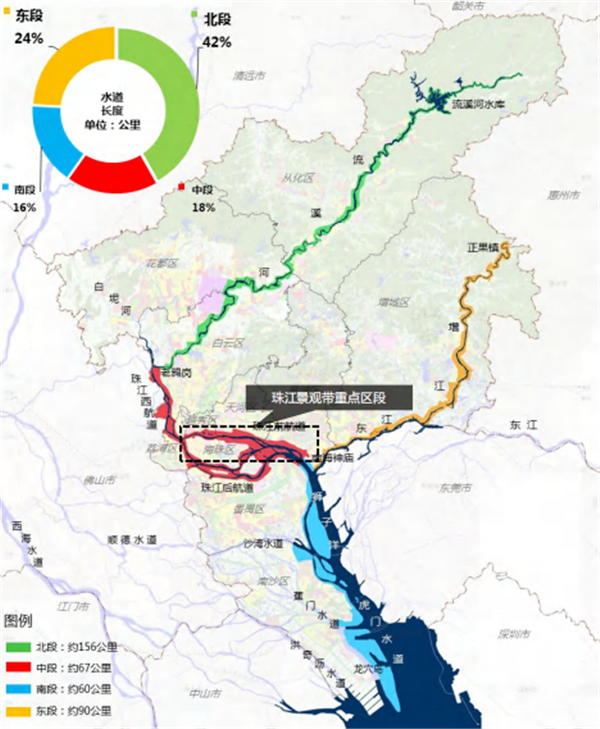

珠江孕育了廣州特有的城市氣質與文化。珠江由西江、北江、東江三條江匯聚到廣州,作為千年海港的廣州,以珠江為脈,1300多條河涌水系為依托,形成水城共生的嶺南生態水城。

珠江流域示意圖

廣州是一座具有兩千多年悠久歷史的文化名城,歷史上形成了“六脈皆通海,青山半入城”的城市格局,過去經歷了面江發展、跨江發展、沿江發展和戰略拓展。到了新的階段,圍繞約373公里長的珠江進一步發展,本項目規劃主要聚焦于廣州中心城區東西向的三十公里珠江精華段。

廣州市委市政府《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的實施意見》提出優化提升一江兩岸三帶,通過提高城市設計水平,精細化建設公共空間,建設高品質濱水區。

“一江兩岸三帶”核心段位于珠江前航道,河道全長約30公里。在空間上從西向東可以分為“近代、現代、未來”三個區段,分別代表廣州城建歷史上自西向東發展對應的“過去、現代、未來”三個時期的精華區段。

主要內容

設計愿景是打造“大美珠江”,塑造世界級濱水區,實現精品珠江三十公里大開放。結合三個區段的自身特色,開展了差異化的城市設計。西十公里,建成中西合璧,展示城市變遷的花園式濱水長廊。中十公里,建成現代多元、凸顯大都市文化魅力和創新集聚特色的嶺南水岸。東十公里,建成生態、展現活力與開放的現代化港灣。

珠江景觀帶區段示意圖

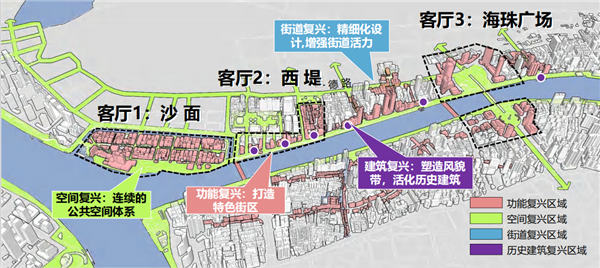

西十公里

本區段代表了廣州的歷史段,設計以復興為主題。現狀存在過境交通隔斷濱江步行空間的連貫性,濱水區功能雜亂、業態低端,沿江界面混亂、建筑風格雜亂等問題。設計思路是聚焦街道、建筑、公共空間復興,打造珠江歷史文化客廳。

西十公里設計思路

客廳1:沙面島歷史文化街區

沙面主要是交通功能的遺址,西邊區域原先是路邊停車場。設計優化了四條道路車輛進出,提升了全島步行環境品質。中間區域過去是英國花園、法國花園等,公共空間基底比較好。設計中希望通過對文物建筑活化改造,將公共客廳功能及后續產業功能導入,實現良好的更新。

沙面島歷史文化街區

客廳2:濱江百年西堤

上世紀90年代,廣州提出“一年一小變,三年一大變”,建了很多高架橋。通過交通優化把一些節點打通,能使文化根源完全通向濱江。在這些局部的改造中,特別強調了建設小馬路步行街區,讓區域整個活力得到提升。還整治修繕歷史建筑立面與燈光,打造了濱江夜景博物館。

打造濱江夜景博物館

客廳3:海珠廣場

是廣州傳統中軸線與濱江的交匯廣場,也是廣州唯一的濱江廣場。結合2019年國慶七十周年慶典,進行了全鋪裝化改造,一體化設計了兩側公園供市民游憩,形成“一場兩園”,即濱水文化廣場和海珠東、西公園。

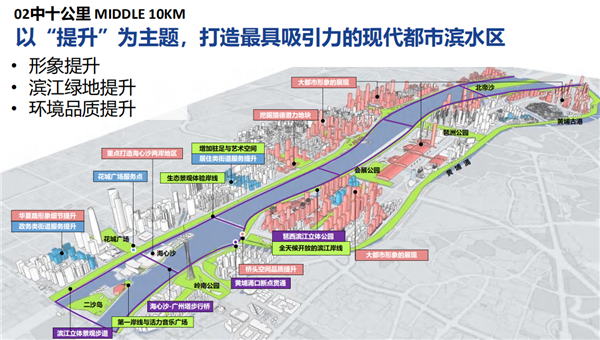

中十公里

本區段以“提升”為主題,打造最具吸引力的現代都市濱水區。包括形象提升、濱江綠地提升、環境品質提升。提升人本尺度的濱江空間細節,精細化提升了橋下空間。強化海心沙兩岸空間聯系,規劃了珠江首條跨江步行橋。同時結合廣州的數字經濟核心區,增強一線商辦建筑與濱江的立體聯系。打造了層次豐富、充滿活力的現代濱水岸線,在立體化的改造以后,能夠形成一個互聯互通、無障礙、舒適宜人、公共開放的濱江立體公園。

中十公里設計思路

東十公里

本區段是珠江的未來段。通過對黃埔老港的提升改造,打造生態低碳的現代化港城。提升珠江沿線新區的濱江共享率,濱江綠地寬度不小于100米。

東十公里設計思路

聚焦公共空間、濱江形象、文化遺產、濱江可達性等八個專項。

一是自然系統。保護珠江兩岸現有的22個濱江綠地公園和帶狀公園,三個江心島。規劃新增14個濱江主要公園綠地,較現狀增加了40%。

二是水系統。結合海平面上升數據,模擬海平面上升兩米后,識別被水淹沒的區域。堤岸改造規劃3種堤岸類型,結合水淹隱患點,提高防洪要求。恢復流向珠江的河涌水系,恢復嶺南水街活力。恢復山水格局,修復歷史水系,強化漱珠涌—西濠涌景觀關系,展現廣州濱水城市特色。南岸漱珠涌,恢復通江公共空間,恢復嶺南水街活力。北岸西濠涌,縫合老城區公共空間網絡。

三是公共空間系統。在濱江預留六條區域景觀視廊,實現濱江山水。構建200余條垂直濱江的通江廊道,強化濱江與內街地塊的滲透。新建區段濱江綠帶寬度控制在100米以上。

四是創新街區系統。綜合“區位、交通、站點、文化、綠地、濱水”六個價值影響因子,對土地價 值現狀進行評價,優化濱江用地功能,打造24個沿江創新產業集聚區。

五是形象系統。自西向東,展現從傳統到現代的建筑風貌。

六是可達性系統。實現30km兩岸全線貫通。編制《貫通設計指引》,對三類25個要素進行工程指引。包括濱江慢行空間、跨涌步行橋、橋底空間、濱江綠地及活動場所、配套服務設施等。然后針對這些指引提出一些具體的設計條件,讓其具備可操作性。

七是活力系統。可視化構建城市活力公共空間。通過多源大數據評價,開展人群活力分布、活力點熱度及城市意象認知研究,形成城市活力空間數據庫,可視化構建城市活力公共空間通過活力街區提升,最終形成三類18個地標節點,形成多元活力濱江帶。

八是文化遺產系統。珠江是廣州的母親河,有很多的文化遺產。結合各區段歷史文脈,重塑四個具有歷史記憶的珠江文化體驗區。打造“最廣州”路徑示范段珠水絲路,串聯珠江沿岸眾多文化遺跡,包括愛群大廈、豫章書院、東亞大酒店、永安堂等,反映長堤百年發展的歷程。

實施效果

1.《珠江22條導則》成果已納入項目審查流程中,為開發商,政府找到共同的開發理念。

2.推進一系列濱江品質提升及微改造行動。濱江改造之后,很多活動進入,成為了市民生活的大舞臺,廣州傳統市井生活得以回歸。2018年廣州馬拉松沿濱江舉辦,貫通的濱江慢行道及濱江地標場所成為賽事亮點。

兩岸貫通

編輯:liqing

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】