清華大學陳志華教授20日講座?鄉土建筑

11月20日,清華大學建筑學院陳志華教授講座-鄉土建筑,將在中關村圖書大廈五樓會議廳開講。鄉土建筑是鄉土生活的舞臺和物質環境,也是鄉土文化最普遍存在的、信息含量最大的組成部分。然而鄉土建筑優秀遺產的價值遠遠沒有被正確而充分地認識,鄉土建筑卻在以極快的速度、極大的規模被愚昧而專橫地破壞著,我們正無可奈何地失去它們......

講座時間:11月20日15:30-17:00

講座地點:中關村圖書大廈五樓會議廳

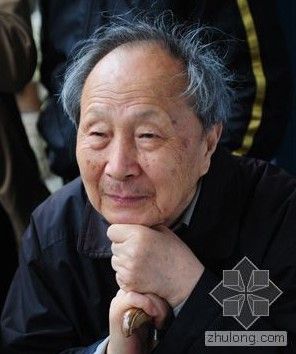

清華大學建筑學院陳志華教授

陳志華,清華大學建筑學院教授,1929年生于浙江,1947年考入清華大學社會學系,1950年轉入建筑系,1952年畢業留校任教,曾經講授“外國古代建筑史”、“文物建筑保護”等課程,是中國第一部外國建筑史教材的作者。主要著作有《外國建筑史》、《外國造園藝術》、《外國古建筑二十講》、《意大利古建筑散記》和譯著《走向新建筑》、《風格與時代》等。

陳志華教授同時也是中國鄉土建筑研究的倡導者。從1989年開始,陳志華率領清華大學建筑學院的鄉土建筑研究組,專門從事鄉土建筑遺產的研究和保護工作,提出并實踐了“以鄉土聚落為單元的整體研究和整體保護”的方法論,為民居和鄉土建筑領域開辟了新局面。

近20年來,清華鄉土組對全國范圍內的近30處研究點展開了深入細致的考察工作,出版了40余部專著,如《鄉土建筑遺產保護》、《楠溪江中上游鄉土建筑》、《磧口古鎮》、《諸葛村鄉土建筑》、《新葉村鄉土建筑》、《關麓村鄉土建筑》、《張壁村》、《福寶場》等,在國內外引起了巨大的反響。

國際文物建筑保護界的權威之一??英國的費爾頓爵士,在了解并受陳志華教授的研究工作啟發之后,向ICOMOS(國際古跡遺址理事會)建議于1999年10月在墨西哥召開的第十二屆大會上提出鄉土建筑要以村落為整體進行保護的主張。

作為國家文物局的長期顧問,陳志華教授多年來一致致力于讓國家文物局重視鄉土建筑的保護。2007年4月在江蘇無錫舉辦了以“鄉土建筑保護”為主題的中國文化遺產保護論壇,100多位專家學者倡導全社會關注鄉土建筑,重視對鄉土建筑和它所體現的地方文化多樣性的保護。會議通過了國內首部關于鄉土建筑保護的綱領性文件《中國鄉土建筑保護??無錫倡議》。

2007年陳志華教授又提出:中國鄉土建筑為東方農業文明之見證,尤其表現在宗祠、廟宇和文教建筑三個元素上,它們分別對應著宗族、泛神崇拜和科舉這三樣西方文明沒有的制度或觀念。這從世界文明史的高度總結了中國鄉土建筑的意義。

代表作品簡介

作品1 《福寶場》陳志華 文,樓慶西 攝影,三聯書店2003年1月

作品2 《鄉土建筑遺產保護》

主要內容包括:中國鄉土建筑遺產保護的世界意義、鄉土建筑研究叢書•總序、搶救鄉土建筑的優秀遺產、鄉土建筑保護十議、秀土建筑保護論綱、文物建筑保護中的價值觀問題、怎樣判定鄉土建筑的建造年代、《關于鄉土建筑遺產的憲章》、在《關于鄉土建筑遺產的憲章》后的附言。

作品3 “中華遺產•鄉土建筑”系列中著有《俞源村》、《梅縣三村》、《樓下村》、《婺源》、《楠溪江》、《諸葛村》、《西華片民居與安貞堡》等書。

作品4 《外國建筑史》

全書主要內容有:古代埃及、兩河流域和伊朗高原建筑,波斯、希臘、羅馬、拜占庭和美洲的建筑,歐洲封建社會時期的建筑,資本主義初期的建筑,伊斯蘭教國家的古代建筑,印度、東南亞國家及朝鮮和日本的古代建筑等。

作品5 《意大利古建筑散記》

本書用自然優美、精確平實的筆調,從歷史、文化、建筑風格和民俗等多個角度,介紹了意大利近20個歷史文化古城、數百幢古建筑和對它們的保護。讀者在閱讀的愉悅中,不知不覺對意大利人民尊重文化、愛護古建筑的非功利性態度和科學精神留下了深刻的印象。并且對當前世界上關于保護文物建筑和歷史文化古城的主流理論、原則和方法有了大致的認識。

隨文配有數百幅圖片,包括地圖、建筑照片等等,有的十分罕見,使本書不僅具有閱讀與收藏價值,還可以作為意大利古建筑旅游的指南。

主要作品目錄

《外國建筑史》

《外國造園藝術》

《外國古建筑二十講》

《意大利古建筑散記》

譯著《走向新建筑》

譯著《風格與時代》

本書是三聯“鄉土中國”系列最新推出的一種,風格和趣味一如過去的《泰順》、《水鄉紹興》和《晉中大院》,圖文并茂。讓人看到了過去生活的真實圖像,而這樣的生活業已逐漸變作了歷史。

編輯:ellen