中國最美大學校園系列展示(四)

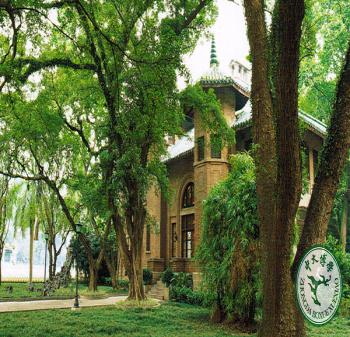

中國風景園林網:中國十大最美大學校園排列第八名:四川大學。四川大學的校園環境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是讀書治學的理想園地。

四川大學地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都市區,有望江、華西和江安三個校區,占地面積7050畝,校舍建筑面積243萬平方米。

岷峨挺秀,錦水含章。巍巍學府,德渥群芳。四川大學是中央部屬高校和教育部直屬高等學校,是我國32所副部級大學之一,是國家“211計劃”首批入圍高校,是國家“985工程”第一期重點建設在西部的高水平知名研究型大學,是教育部批準建有研究生院的56所大學之一,四川大學綜合實力位居中國西部高校之首。

四川大學是教育部“111計劃”、“珠峰計劃”、“卓越計劃”、“知識創新工程”等重點建設的名牌大學,全國干部教育培訓基地之一,全國34所碩士研究生入學考試自主劃定分數線的高校之一,國家建設高水平大學公派研究生項目合作院校之一,是國家首批工程博士培養單位。

四川大學在2010中國高校科學貢獻力排行榜位列全國第8位,建有全國首批6所之一的國家技術轉移中心,建有首批22所之一的國家大學科技園,擁有國家綜合性新藥研究開發技術大平臺,西部高校招生交流協會領導高校,中國大學校長聯誼會成員,是目前中國西部規模最大,學科覆蓋面較廣,辦學歷史最為悠久的綜合性大學,是全國前10名的綜合性大學,也是近當代中國最早成立的大學之一。

校訓為“海納百川,有容乃大”。

這八個字語出民族英雄林則徐題于書室的一副自勉聯:“海納百川,有容乃大;壁立千仞,無欲則剛”。“海納百川,有容乃大”是四川大學發展歷程、辦學特色與人才培養、科學研究、社會服務、國際交流等學校整體價值追求的總體概括。“海納百川,有容乃大”體現了學校發展歷史和現實的統一。

四川大學校徽

四川大學校址最初在成都南較場,1916年遷入市中心的皇城,同時在市內學道街、東馬棚街、五世同堂街、黌門街、白塔寺街有大片校地。抗日戰爭時期的1939年底,曾南遷峨眉山麓,以伏虎寺、報國寺、鞠槽、萬行莊為校舍。1943年初始遷到望江樓側現址。原四川大學創建于1896年,是西南地區歷史最悠久的高等學校,也是國內最早建立的幾所近代高等學校之一。

四川大學早期淵源

四川大學和文翁石室、錦江書院、尊經書院的歷史淵源。四川大學遠可以追溯到漢代(距今2036年前)開地方高等學校先河的“文翁石室”,近可系及1704年創辦的錦江書院和1875年興建的尊經書院。錦江書院是清代中期典型的古代書院,尊經書院則是清末洋務派首領張之洞在任四川學政時創辦、經學大師王運主講的帶有改良色彩的新式書院。它們同為清代有名的大書院,培養的學生中,既有經世之才,也有飽學之士。如戊戌變法殉難的六君子中的兩位四川人楊銳、劉光第,四川辛亥革命領袖人物吳玉章、張瀾等。

四川大學近代正源

(一)四川中西學堂:近代新式學堂

真正作為近代高等學校的原四川大學,是從1896年創建的以學習“西文西藝”為特征的四川中西學堂為肇端的。該學堂是四川總督鹿傳霖奉旨創辦、經清廷總理各國事務衙門核準于6月18日(農歷5月初8日)開堂的,它是當時四川惟一的省級新式學堂,也是洋務運動“中學為體,西學為用”在四川文化教育方面的產物。學堂設有英法文科、算學科,學制四年,采用西式教學法,分班上課,實行學分制,生員分“學長”、“學生”、“附學”三個層次。學生至少學12類26門內容深奧的課程,畢業后由川督分發新式中學堂任教,也有少數出洋留學。它與天津大學前身的北洋公學、上海交大前身的南洋公學屬同時期、同層次的近代新式高校。(二)四川高等大學堂1902年,清廷下詔“廢科舉,興學堂”,川督奎俊奉旨將四川中西學堂和尊經書院、錦江書院合并,組建為四川大學堂。年底又奉旨改稱為四川高等學堂。她是四川大學的正源。稍后于1905年創辦的四川師范學堂,以及五大專門學堂即四川法政學堂(1905年)、四川農業學堂(1906年)、四川藏文學堂(1906年)、四川工業學堂(1908年)、四川存古學堂(1910年),與四川高等學堂一起形成清末四川高等教育的主要陣容。辛亥革命后,四川高等學堂改稱四川高等學校,四川師范學堂改稱四川高等師范學校。五大專門學堂分別改稱四川公立法政、農業、外國語、工業、國學專門學校。

四川大學老校門

四川大學國立化時期

(一)國立成都高師:六大國立高師之一

1916年,四川高等學校與四川高等師范學校合并為國立成都高等師范學校,成為當時的全國六大高師之一,是當時西南學區最高學府。

(二)國立成都大學、國立成都高師、公立四川大學

1926年國立成都高師開始分化,其中原四川高等學校部分又獨立組建為國立成都大學,設文、理、法3個學院11個系;師范部分升格為國立成都師范大學,設文、理、教育3個學院11個系、兩個專修科。國立成都大學和國立成都師范大學,是當時西南地區僅有的兩所(也是全國僅有的幾所)國立大學,其校址位于當時的成都皇城,即今天的成都天府廣場。原法政、農業、外國語、工業、國學五大專門學校于1927年組合為公立四川大學,設文、理、法、工、農5個學院19個系。四川公立高校形成國立成都大學、國立成都師大、公立四川大學三強鼎立的局面。

(三)眾水歸流,國立四川大學

1931年,國立成都大學、國立成都師大、公立四川大學,三所學校合并為國立四川大學,成為當時全國最早的13所國立大學之一,并在辦學規模上位居前列。抗戰期間,由于地處西南地區中心城市,而且地處抗戰大后方,本來就作為國內最早國立大學之一的國立四川大學,群賢畢至,各類學科大師云集,學術繁榮,被譽為當時的“國立十大學府”之一。歷經發展,到1949年成都解放前夕,四川大學共有文、理、法、工、農、師范6個學院,中文、歷史、英文、法律、政治、經濟、數學、物理、化學、生物、地理、航空工程、土木水利工程、電機工程、機械工程、化學工程、農業、園藝、植物病蟲害、蠶桑、農業經濟、農業化學、森林、畜牧獸醫、教育等25個系,10余個專修科,文科、理科兩個研究所。共有教職工981人,其中專任教授113人,副教授53人,講師79人;在校研究生、本專科生合計5057人,占全省大學生數的三分之二,是當時國內規模最大的高等學校。

四川大學望江校區

三強合一,形成新川大

1994年,原同屬國家教委的兩所國家重點大學四川大學和成都科技大學,完成強強合并,成立“四川聯合大學”,仍歸國家教委直屬。1998年,“四川聯合大學”再度更名為“四川大學”。2000年,原屬衛生部的國家重點大學華西醫科大學,并入四川大學,成為新四川大學的華西醫學中心。至此,成都的三所國家重點大學(一文理、一理工、一醫科),經過兩次強強合并,各淵源融入新川大,豐富和完善了四川大學的學科體系,文理工醫等學科協同進步,使四川大學再次形成了高度綜合、強大而多元的學科格局。四川大學,是國家副部級大學、985大學、首批“珠峰計劃”大學、首批“卓越計劃”大學。四川大學的文理工醫等學科類均位居全國前列,各項科研學術和人才培養指標也均位于全國前列,綜合實力亦居于全國前10名左右。隨著國家高等教育的發展和西部大開發的推進,地處“天府之國”的四川大學定將在未來的發展中更上一層樓。

人才培養

四川大學堅持“以本科教育為基礎,研究生教育和科學研究為重點,成人教育、職業技術教育、繼續教育和遠程教育為補充”的辦學戰略,全面更新教育觀念、教學制度、教學組織、教學內容、教學方法和教學手段,不斷深化教育教學改革。"十一五"期間學校將穩定本科辦學規模,適度擴大研究生教育,加快發展留學生教育,使學校教學質量和人才培養水平位居全國高校前列,教學成果、精品課程、教學名師、百篇優秀博士論文等有顯示度的人才培養指標數量有較大幅度增長。在確保質量前提下,鼓勵發展成人教育和網絡教育,穩步推進獨立學院發展。全日制本科專業總數調控在130個左右,本科生規模大至穩定在4萬人,研究生規模達到2.6萬人左右(其中博士生0.8~1.0萬人左右);在職研究生人數也是全國首位:海外留學生人數達到或接近在校本科生總數的8%;形成以培養高層次人才為主的多層次、多形式的人才培養結構,基本建立研究型本科教育體系和創新型研究生培養模式。

學科布局

四川大學是國家布局在中國西部的高水平研究型綜合大學。學校設32個學科型學院和研究生院,以及吳玉章榮譽學院,另外還建有海外教育學院、成人教育學院和網絡教育學院,并且還設置了兩個獨立學院:四川大學錦城學院與四川大學錦江學院。學科覆蓋了文、理、工、醫、經、管、法、史、哲、農、教,藝術等12個門類,有46個國家重點學科,一級國家重點學科共涵蓋26個二級學科。教育部高等學校特色專業21個。擁有32個省部級一級重點學科,涵蓋198個二級學科,26個省部級二級重點學科。

重點學科(國家級,省部級)覆蓋的二級學科總數為217個,自有學科重點率為81.8%。44個一級學科博士學位授權點,277個博士點(含80個自設博士點),361個碩士點(含81個自設碩士點),9個專業學位點,126個本科專業,28個博士后科研流動站,9個國家人才培養和科學研究及課程教學基地(涵蓋了中文、歷史、哲學、數學、物理、化學、生物、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學等眾多學科),3個國家級臨床研究基地,1個國家大學生文化素質教育基地。

學校圍繞創建一流研究型綜合大學的新奮斗目標,確立了“以人為本,崇尚學術,追求卓越”的現代大學辦學新理念,探索建立了“以院系為管理重心,以教師為辦學主體,以學生為育人中心”的管理運行新機制,進一步提出了造就“具有深厚人文底蘊、扎實專業知識、強烈創新意識、寬廣國際視野的國家棟梁和社會精英”的人才培養新目標,形成了以“本科生教育為基礎,研究生培養和科學研究為重點,其他辦學形式為補充”的辦學新格局。目前在校本科以上全日制普通學生達4萬余人,其中碩、博士生2.1萬余人,外國留學生和港澳臺學生1042人。此外,學校還有成人高等教育學生和網絡教育學生。

在學科建設方面,四川大學實施了“學科跨越發展工程”,充分發揮多學科的綜合優勢,老牌學科實施重振雄威的“學科振興計劃”,優勢學科實施瞄準世界前沿的“學科攀登計劃”,新型交叉學科實施開拓創新的“學科發展計劃”,堅持“優化結構、鼓勵交叉、促進融合、重點建設、提高水平、形成特色”的建設方針,在鞏固已有的46個國家重點學科和66個部省級重點學科的同時,緊緊抓住影響21世紀科技發展趨勢的信息技術、生物技術、納米技術與新材料技術、新能源和環保技術等,大力發展新興、邊緣、交叉學科,建設好“985工程”二期科技創新平臺,鼓勵和促進生物醫學——納米技術——材料科學——信息技術領域,資源——環境——工程領域,數學——物理——信息、數學——經濟——管理領域,化學——化工——藥學領域等的交叉融合,加大資源整合力度,盡快在1~2個學科領域實現重點突破,進入世界一流水平行列;加強“985工程”二期哲學社會科學創新基地建設,鼓勵和促進文學——歷史——哲學,宗教——社會,國際關系——民族學——社會學——區域經濟等領域的交叉融合,實現重點跨越,以帶動整體發展,同時大力加強法學、管理學、教育學等有條件的社會科學學科快速發展,加快文科整體前進步伐。在理工醫科,在加強已有優勢學科建設同時,努力提高對一些需求大、基礎好的“中游學科”的投入支持力度,爭取新增一批博、碩士點和專業學位點;通過實施“十五”“211工程”14個重點學科建設項目,切實按照精選建設重點、凝煉學科方向、匯聚創新隊伍、構筑學科基地、完善公共平臺、造就拔尖人才、爭取重大任務、創造標志成果、加強國際合作、提高管理水平等十個方面的要求,進一步促進多學科相互交叉、滲透、融合,發展一批國家急需的、有前景的新興、邊緣和交叉學科,加速建成一批名、特、優學科和學科群,整體實力達到國內一流水平,部分學科的重點研究方向達到或接近世界先進水平,從而構建起基礎學科力量雄厚、應用學科前景廣闊、交叉學科活躍強勁、新興學科不斷生長、基礎與應用相互促進,文理工醫多學科相互支撐、交叉滲透、協調發展,能夠較好適應經濟建設、社會發展和科技進步趨勢的、充滿活力的、充分體現一流研究型綜合大學內涵和特征的學科體系。

四川大學圖書館

藏書約539萬余冊,校博物館是國內高校僅有的綜合性博物館,珍藏文物4萬余件,動、植物標本60萬余件(份)。學校體育場館設施齊全、設備先進。學校建有校園網、分析測試中心、現代教育技術中心、檔案館、國家外語考試、出國留學人員培訓機構等,并主辦了37種面向國內外發行的學術刊物。

底蘊

在長期的辦學歷程中,學校形成了深厚的文化底蘊、扎實的辦學基礎和以校訓“海納百川,有容乃大”、校風“嚴謹、勤奮、求是、創新”為核心的川大精神。四川大學的校名是由國家領導人鄧小平親筆題寫的,吳玉章、任鴻雋曾任校長,楊尚昆、童第周、周太玄、劉承釗、馮友蘭、朱光潛、李劼人、吳宓、魏時珍、惲代英、王右木、江竹筠、柯召、張銓、徐僖等曾在此求學或傳道授業。2001年評選的古今110位“四川文化名人”的近代50人中,有29人為川大校友;自建校以來,學校共有50名校友入選兩院院士。

編輯:anna

相關閱讀

中國最美大學校園系列展示(十一)

中國風景園林網:本期介紹中國最美大學校園系列第一名:武漢大學。三月是武漢大學櫻花盛開時節,凡在武漢讀過大學的,誰沒有花樣年華賞櫻的記憶呢?【詳細】

中國最美大學校園系列展示(十)

中國風景園林網:本期介紹中國最美大學校園第二名廈門大學。網上無數次地評選國內最浪漫的大學,廈大從來不會落選,對于沒有上過大學的人來說,廈門大學是一個心結,而對于上過大學的人來說,廈大更是一個繞不開的情結,錯過它,必是終生的遺憾。【詳細】

中國最美大學校園系列展示(八期)

中國風景園林網:本期介紹中國最美大學校園系列展示排名第四的中山大學。中山大學有著畫卷般的校園美景、富有歷史厚重感的建筑物、美妙的湖光山色,這里沒有大量的鋼筋混凝土建筑,【詳細】

中國最美大學校園系列展示(七期)

中國風景園林網:本期介紹最美大學校園第四名:深圳大學。深圳大學是經國務院批準,由深圳市人民政府主辦的全日制綜合性大學。1983年成立,當年建校,當年招生,被鄧小平同志稱為“深圳速度”。【詳細】