風雪墨脫路——西藏之旅

3、走向背崩。最慘的一位隊友身上鉆進了幾十條螞蟥,大家好不容易幫他揪下來,條條都吃飽了血,撐得就像大板栗,用礦泉水瓶裝了半瓶。

離開汗密走向背崩時,曾眼鏡一再囑咐這段路最長,也最危險,容易發生事故,他要我們一定保持好隊形前進,隊員彼此都要保持在視線之內。我們知道前幾天那位黑龍江女孩就是在這段路上出事的,所以我們一點都不敢馬虎。

讓人悚然的螞蝗

出發前,為了阻止螞蟥上身,我們從頭到腳武裝了一遍,甚至用膠帶把身上的所有縫隙都給封上了,后來證明這個方法并不妥:首先,容易讓人思想麻痹,鉆進了螞蟥不易及時發現;其次是,鉆進了螞蟥后,還要把膠帶撕開才能將其取出來。

螞蟥這東西,別看就火柴棍那么長,卻能在幾秒鐘之內順著登山杖翻幾個跟頭就爬到你的手上,速度遠比你想象的要快。而且,它的兩端都有吸盤,一端吸住植物葉子上,一端懸在空中,只要從它身邊經過,它就跳到你身上、脖子里,防不勝防。它柔軟的身體讓你無從下手,捏住一端,它又用另一端吸住,你還不敢用力撕扯,如果扯斷,留在皮膚內的吸盤會引發炎癥。最慘的一位隊友身上鉆進了幾十條螞蟥,大家好不容易幫他揪下來,條條都吃飽了血,撐得就像大板栗,用礦泉水瓶裝了半瓶,讓人毛骨悚然。

其實,這段路上真正的危險還不是螞蟥,它們只是吸血,一般還不要人命,但峽谷里的懸崖、塌方、泥石流才是要命的,比如多雄拉河峽谷中的老虎嘴,兩側即是陡壁,下面是咆哮的河水,門巴人在崖壁上鑿了一條小路,通過這條小路,再翻越多雄拉山跟外界溝通,外面的生活物資也從這里運進來。老虎嘴的石頭很濕滑,個別地方還有塌方,我們盡量貼著內側巖壁行走,格外謹慎,每個人都擔心被湍急的河水沖到印度。

危險的道路讓人膽戰心驚

從汗密到背崩,要過3座懸索橋:阿尼橋(一號橋)、更阿橋(二號橋)、月兒冬橋(三號橋)。過阿尼橋時,我們聞到了一股很濃的尸臭味,大家認為十多天前失蹤的黑龍江女孩可能就犧牲于此。看到橋上飄揚的經幡,我們知道離門巴族村落很近了。快到更阿橋時,我們忽然發現丟失了一名隊員,于是趕緊掉頭尋找。原來阿尼橋和更阿橋之間的岔路還能通向一座無名橋,那位隊友誤認為那就是更阿橋,便獨自拐走了,幸虧被我們及時把他找回來。經過月兒冬橋時,一位隊友踏上了一塊腐朽木板,那塊木板突然斷裂,人順勢掉了下去,好在他反應及時,雙手緊緊抓住了懸索,大家這才費力地幫他從窟窿里拉了上來。

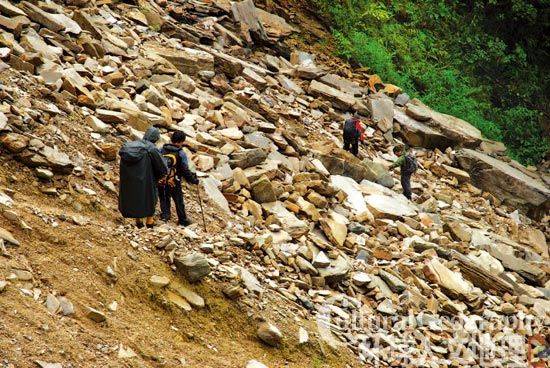

最危險的塌方區在月兒冬橋和快到背崩的解放大橋之間。這里,山上飛流直下的瀑布仿佛來自天外。風光實在太美了,可塌方區卻擋在了我們眼前,山體剛剛崩塌過,塌下的碎石早已被多雄拉河沖走,接近90度的坡度,我們幾乎沒有落腳的地方,距水面20余米,稍不留神就會掉下去,要命的是還有落石不斷從山上往下滾。我不記得是怎么過去的,過去后每個人都虛脫了,從背包里拿了不少食品來補充,歇了很久心還怦怦跳,腿還不停地發抖。

背崩,一直被戲稱為“背包客崩潰的地方”。我們這些生活在城里的上班族,第一天翻越多雄拉山,第二天穿過原始雨林,第三天遭遇螞蟥、塌方,穿越近百公里到達背崩時,不崩潰才怪呢。

編輯:Nausica

相關閱讀

汪怡嘉:特色城鎮的景觀設計與實踐

汪怡嘉女士是臺灣中國文化大學造園景觀系教授,曾任AECOM 中國區景觀設計副總監,致力于園林景觀規劃及設計已有二十年以上。她多元化的項目經驗來自美國、臺灣、香港、中國大陸及其它亞洲不同地區的項目。項目類型包括【詳細】