人工培育發光植物離我們有多遠?

近期有科學家稱,夜間發光的樹可能很快成為街燈的天然替代品。英國劍橋大學的安東尼·埃文斯和美國斯坦福大學博士凱爾·泰勒以及奧姆雷·阿米拉夫·迪羅里已在加利福尼亞州一個“自己動手做”生物實驗室培育出夜間發光植物。

“到處都是會發光的植物,即使到了深夜,森林里也是一片璀璨光芒。”電影《阿凡達》所呈現的這一景象讓人們展開大膽想象——150年后,地球上的植物是否就像電影里描繪的那樣發光?

150年太久,科學家們先行一步,將螢火蟲體內的發光基因轉移到一種名為“擬南芥”的微小植物上,使它們在黑暗中發光。科學家們還期望能將這一成果應用到較大植物和樹木上,用它們替代電燈。

現實中真的存在發光植物嗎?人工何以培育發光植物?為何要選用“擬南芥”作為實驗對象?培育有何難點?……本期科技之謎將與讀者一同探索發光植物的世界。

植物為何會發光?

如果你有機會在巴西靠近大西洋的雨林中穿行,一定要留心在樹木旁閃閃發光的小東西——它叫Mycenaluxarboricola,是一種會發出熒光的小蘑菇,僅靠樹皮生長。據統計,在全球150萬種物種中,能發出生物熒光的真菌類物種達到了71種。

“我國的燈籠樹,非洲的夜光樹以及非洲的某些蘆薈都屬于發光植物。”中科院上海生命科學研究院植物生理生態所研究員劉宏濤說,盡管植物會發光這一現象看似有悖常理,但它確實是存在的,并非假設命題。

植物為何會發光?劉宏濤說:“主要因為在這些植物的葉子里,含有很多磷質,能釋放出少量的磷化氫氣體。由于磷化氫的燃點很低,在空氣中可以自燃,所以植物會發出淡藍色的光。”

但目前,植物發光目的何在仍尚未可知。有專家猜測,蘑菇通常是蘊含孢子的部位發光,這或許有助于吸引昆蟲注意,幫助它們把孢子擴散到其他地方,生成新蘑菇。也有可能是為了吸引這些昆蟲的天敵,在這些蟲子破壞菌絲體前被它們的天敵消滅掉。但就目前來看還沒有任何可靠的數據來證實這些觀點。

人工何以培育發光植物?

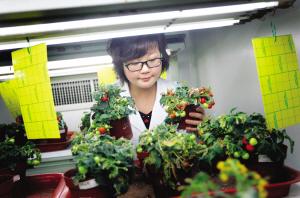

盡管現實中有這些發光植物的存在,但想讓它們服務大眾可是一個不小的挑戰。在科技日趨成熟的今天,人工培育發光植物似乎是個不錯的選擇。

中科院遺傳與發育生物學研究所研究員焦雨鈴說:“我們可以將其它發光生物的發光蛋白轉化入植物,即有可能人工構建發光植物。比如來自螢火蟲的熒光酶(luciferase)。”

據美國加利福尼亞州發光植物專案的研究人員稱,這項研究最初便是從可進行生物發光的螢火蟲和發光蠕蟲身上獲得靈感。

如何將發光蛋白轉入植物中?“選擇‘轉基因生物發光’,是利用我們熟悉的螢火蟲的發光原理,讓植物模擬螢火蟲發光。利用轉基因技術使植物發光需要熒光素和熒光素酶。”劉宏濤說,“熒光的產生來自于熒光素的氧化,在沒有熒光素酶的情況下,熒光素與氧氣反應的速率非常慢。熒光素在熒光素酶的作用下氧化,同時放出能量,這種能量以光的形式表現出來,就是我們看到的生物光。”

“轉基因生物發光”并不是人工培育發光植物的唯一選擇,“除此之外,也可以采用‘納米熒光發光’。它借助人造納米粒子的物理特性,激發植物自身的葉綠素發光。“劉宏濤說。

編輯:zhufei

相關閱讀

日本將展出會發光的鮮花

此次展覽將首次展出可以發光的鮮花。研究人員對這種花實施了基因重組,為其植入海洋浮游生物的熒光蛋白。【詳細】

植物基因是如何轉移的?

把一種外源性基因轉移到另一種原來并不含這種基因的生物體內就是基因的拼接和重組,也就是轉基因。現在我們來揭秘植物是如何轉移基因的。 【詳細】

港大研轉基因助植物抗凍

香港大學理學院生物科學學院由黃乾利辛炯僖基金資助100萬港幣,成功研發出一種新技術,可令花朵在攝氏零下7度環境中存活率由54%提高到86%。研究項目負責人蔡美蓮透露,該技術若延伸至農作物,將有助穩定柑橘等產量。【詳細】

最新技術通過顏色分辨轉基因植物

如何判斷植物是不是轉基因,過去對普通市民來說一直是個難題。現在,南開大學一項最新標記技術有望破解這一難題,光看植物的顏色,就可判斷其是不是轉基因植物產品。【詳細】