| 首頁 → 園林設計|園林規劃-規劃設計頻道 → 行業動態—規劃設計頻道 | www.www.kstxie.cn 中國風景園林領先綜合門戶 |

|

《玉樹地震災后恢復重建總體規劃》(全文)

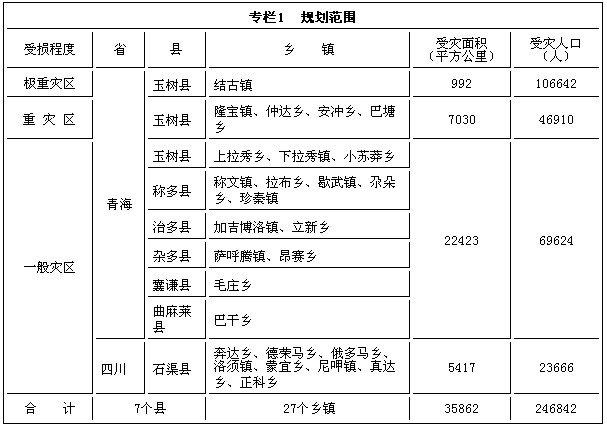

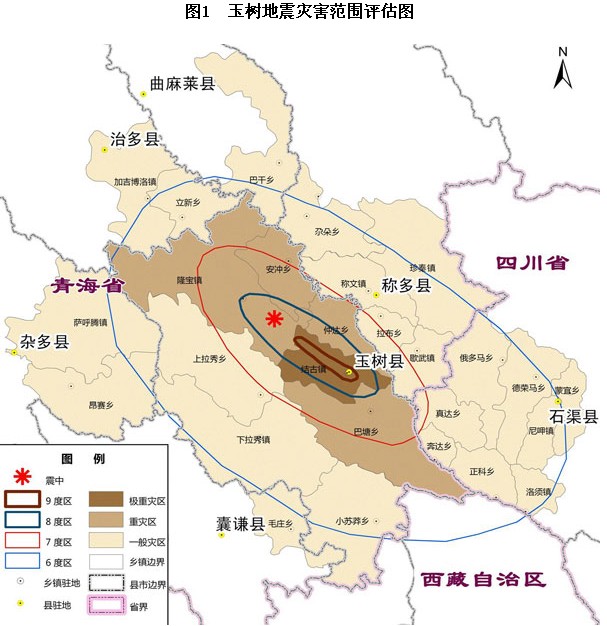

前 言 2010年4月14日7時49分,青海省玉樹地區發生7.1級強烈地震,人民群眾生命財產遭受嚴重損失。在黨中央、國務院和中央軍委的堅強領導下,災區廣大干部群眾奮起自救,社會各界積極支援,全力搶救生命,及時救治傷員,妥善安置群眾,恢復正常秩序,取得了抗震救災重大階段性勝利。 玉樹地震災后恢復重建意義重大,建設新家園、新校園、新玉樹,是災區群眾的熱切期盼,是全國各族人民的共同心愿。災后恢復重建工作要以科學發展觀為指導,堅持以人為本,尊重自然,統籌規劃,合力推進,從玉樹經濟社會、自然地理、生態環境、民族宗教文化等實際情況出發,借鑒汶川地震災后恢復重建的成功經驗,切實把災后恢復重建與加強三江源保護相結合、與促進民族地區經濟社會發展相結合、與扶貧開發和改善群眾生產生活條件相結合、與保持民族特色和地域風貌相結合,建設生態美好、特色鮮明、經濟發展、安全和諧的社會主義新玉樹。 為科學、依法、統籌,有力、有序、有效地推進災后恢復重建工作,依據《中華人民共和國防震減災法》、《國務院關于做好玉樹地震災后恢復重建工作的指導意見》(國發〔2010〕14號)、《國務院關于支持玉樹地震災后恢復重建政策措施的意見》(國發〔2010〕16號),在災害評估、資源環境承載能力綜合評價和房屋及建筑物受損程度鑒定的基礎上,經過科學評估、專家論證,制訂本規劃。 第一章 災區概況和重建基礎 第一節 災區概況 玉樹地震給災區人民生命財產造成重大損失。截至2010年5月30日18時,遇難2698人,失蹤270人。居民住房大量倒塌,學校、醫院等公共服務設施嚴重損毀,部分公路沉陷、橋涵坍塌,供電、供水、通信設施遭受破壞。農牧業生產設施受損,牲畜大量死亡,商貿、旅游、金融、加工企業損失嚴重。山體滑坡崩塌,生態環境受到嚴重威脅。 根據青海玉樹地震災害評估報告,玉樹地震波及范圍劃分為極重災區、重災區、一般災區和災害影響區。本規劃范圍包括極重災區、重災區的各項恢復重建內容,以及一般災區中受損居民住房和學校、醫院等公用設施,涉及青海省玉樹藏族自治州玉樹、稱多、治多、雜多、囊謙、曲麻萊縣和四川省甘孜藏族自治州石渠縣等7個縣的27個鄉鎮,受災面積35862平方公里,受災人口246842人。

第二節 災區特點 自然條件嚴酷。災區位于青藏高原北端三江源地區,平均海拔4000米以上,高寒缺氧,晝夜溫差大,無霜期短,每年有效施工時間只有5個月,給施工帶來極大困難。 生態環境脆弱。大多數區域屬于極為脆弱的高寒草甸生態系統,植被生長期短,水土易流失,對外部影響的抗逆性弱,受到破壞極難恢復。 交通設施落后。災區地域廣闊,公路路網密度低、路況差、保通難度大,主要運輸通道僅有國道214線和省道308線,運距長、成本高。 施工條件較差。城鎮地形狹窄,施工作業面小,大規模施工組織協調難度大,后勤保障能力弱。 建筑資源缺乏。當地主要建筑材料基本依靠外部輸入,設計、施工、管理等專業人才嚴重匱乏,適應高原作業的專業建設隊伍短缺。 經濟基礎薄弱。災區以草地畜牧業為主,產業結構單一,地方政府財力十分有限,農牧民收入水平低、貧困面廣、自我恢復能力差。 少數民族聚居。災區人口中少數民族比重達到97%以上,其中藏族比重達到93%,玉樹藏族自治州區域擁有豐富的民族文化遺存,地域特色鮮明。 宗教影響深厚。災區是藏傳佛教眾多教派的聚集地,寺院多、僧侶多、信教群眾多,宗教影響大。 第三節 重建意義 青海玉樹地震災區地處長江、黃河、瀾滄江三大江河發源地,是全國重要的生態安全屏障;位于青、川、藏三省區交界處,是區域交通要道和商貿集散地;民族文化底蘊深厚、宗教影響廣泛,是民族宗教工作的重點地區;貧困面廣、貧困程度深,是扶貧開發攻堅的重點和難點地區。 做好玉樹地震災后恢復重建工作,關系解決當前緊迫的民生問題和長遠發展,關系生態環境保護和構筑三江源生態安全屏障,關系民族團結和社會和諧穩定,對確保國家生態安全,實現青海等省藏區經濟社會跨越式發展和長治久安,促進災區各族人民生活水平不斷提高和區域協調發展,具有重大戰略意義。 第四節 重建條件 黨中央、國務院對玉樹地震災后恢復重建工作的高度重視,社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢,支持青海等省藏區經濟社會跨越式發展的一系列政策措施,為恢復重建提供了根本保證。 災區各級黨委、政府有效組織領導,廣大干部群眾自力更生、奮發圖強,社會各界大力支持,將形成推進恢復重建的強大合力。汶川地震災后恢復重建的成功經驗,將為玉樹地震災后恢復重建提供有益借鑒。

編輯:Aggie |

閱讀: 次

網友評論(調用5條) 更多評論(1)

最新推薦

企業服務

|

|

|||||||||||||||